9日、1年生に、生活科の授業(1年生まつり)に招待してもらいました。招待状を受け取ったその日から「楽しみやなあ。」「早く行きたいなあ。」と楽しみにしていた子どもたち。この日、いろいろなコーナーで手作り遊び体験をさせてもらい、子どもたちは「1年生ってすごい!」と感じたようです。とても楽しい時間を過ごしました。

9日、1年生に、生活科の授業(1年生まつり)に招待してもらいました。招待状を受け取ったその日から「楽しみやなあ。」「早く行きたいなあ。」と楽しみにしていた子どもたち。この日、いろいろなコーナーで手作り遊び体験をさせてもらい、子どもたちは「1年生ってすごい!」と感じたようです。とても楽しい時間を過ごしました。

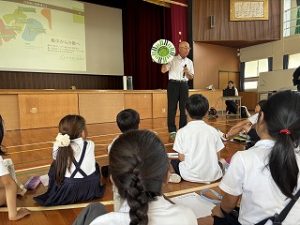

7月8日、丹波篠山市の酒井市長に来ていただき、丹波篠山市の魅力やまちづくりのことについて、3年生が授業を受けました。最後は、まるいの、まめりんといっしょにデカンショ踊りを楽しみました。

7月4日、児童会主催で七夕夏祭りを開催しました。4つの出店(射的 金魚すくい お化け屋敷 ひもくじ)を用意して、なかよし班で順番に楽しみました。高学年の児童は低学年との関わり方を学んだり、仲間としての絆を深めたりと充実した企画になりました。

午後からカヌーとカヤックの体験をしました。慣れてくるとうまく漕ぐことができるようになりました。

閉校式を行い、お世話になったリーダーさんにお礼の色紙を渡しました。

みんなで声と力をあわせて円山川へ漕ぎだしていきます。

いよいよ自然学校最終日になりました。みんな元気に活動しています。まずは、5日間お世話になったホテルの退館式を行いました。

ホテルを出発して、円山川公苑でカッター・カヌー・カヤックの体験です。初めての体験でワクワクしています。

竹野B&G海洋センターで活動班遊びを楽しみました。みんな元気で、最終日も頑張ります。

朝は雷雨がひどいためウォークラリーを1時間遅らせて開始しました。班で協力しながら竹野の町、産業、歴史、文化、自然を感じることができました。

今日は竹野子ども体験村でキャンドルづくりと塩づくりの体験を行いました。キャンドルづくりでは、自分で拾った貝殻やシーガラスで装飾しました。塩づくりでは、班で協力して薪を切ったり割ったりし、海水を火にかけてつくりました。その後、竹野浜海水浴場で浜遊びを行いました。みんな元気いっぱいで夕食をいただきました。

<5年 自然学校3日目>

自然学校3日目になりました。みんな元気に起きてきてしっかり朝食を食べています。今日の活動は、海の水から塩を取り出していきます。また、海の中ををイメージしたキャンドルづくりも体験します。(このあとのホームページ更新はスタッフ交代の関係で明日になるかもしれません)