こどもとしょかんより今西さんに来ていただき、ブックトークを実施しました。今日のテーマは「海賊、山賊、大どろぼう」で、たくさんの本を紹介してもらいました。

ワンピース(漫画)の作者が小さな頃に読んだ本を教えてもらい、子どもたちの関心はMAXになり、そこから、海賊船の様子や海賊の冒険の物語など、話を聞いている子どもたちは一気に本の世界に引き込まれていきました。

こどもとしょかんより今西さんに来ていただき、ブックトークを実施しました。今日のテーマは「海賊、山賊、大どろぼう」で、たくさんの本を紹介してもらいました。

ワンピース(漫画)の作者が小さな頃に読んだ本を教えてもらい、子どもたちの関心はMAXになり、そこから、海賊船の様子や海賊の冒険の物語など、話を聞いている子どもたちは一気に本の世界に引き込まれていきました。

11月19日(水)、桜協会の方々に桜についての授業をしていただきました。

古市小学校の桜(ソメイヨシノ)は100年以上ここに植えられており、これまで多くの方々が手入れをしてくださったおかげで今もきれいな花を咲かせていることを学びました。

また、桜に悪影響を及ぼす外来種である「クビアカツヤカミキリ」を見つけた際には市に通報し、桜を守っていきたいと思います。

11月7日に学習発表会での発表をより充実させるため、人と自然の博物館で生き物について調べてきました。展示してある生き物を観察することで学びを深めることができました。また、初めての電車での校外学習で公共交通機関における安全な乗り方やマナーを学ぶこともできました。

10月が終わり、肌寒くなってきましたが1年生は元気いっぱいです。

先月の1年生のはなまるな様子をお伝えします。

☆運動会

天候も心配されましたが、無事に開催することができました。

1年生にとってはじめての運動会ということもあり、どの子もやる気いっぱいに取り組みました。

はなまる運動会でした!

玉入れたくさん入るかな?

☆オープンスクール

17日(金)、入学してはじめてのオープンスクールがありました。

音楽や図工、道徳、国語と様々な教科や1日の様子を見ていただくことができ、緊張している様子ではありましたが、どの子も目一杯頑張っていました。

吹ける曲がふえてきたよ。

相手に親切にすることについて考えました。

☆さつまいもほり

苗から育てたさつまいもを収穫しました。「自分の顔より大きい!」、「はやく食べた~い!」と嬉しそうでした。幼稚園の子に「大丈夫?手伝おうか?」、「重たいよ。一緒に引っ張ろう!」と優しく声をかける姿に心があたたかくなりました。

たくさんとれたよ!

おっきなおいも!

☆はこをつかって

図画工作科の学習で、お菓子の空き箱やトイレットペーパーの芯など様々なものを組み合わせて作品を作りました。

「ポストをつくったよ。お手紙が届くといいなぁ。」、「掃除機ができた!」とみんなで楽しみながらつくりました。

掃除機みたい!

パソコンでお仕事ができそう…!

11月もはなまる笑顔で過ごせますように…。

大熊窯さんに行ってきました。最初に登り窯を見学し、800年の歴史を感じました。そして楽しみにしていた作陶体験。コップやお茶碗を夢中になって作りました。焼き上がりが楽しみです。ろくろを使ったプロの技も見学させていただき、子どもたちからも自然と拍手が沸き上がりました。また一つ、丹波篠山の魅力に触れることができました。

市役所見学に行ってきました。農都政策課や観光商工課で丹波篠山の魅力や、その魅力を多くの方に知ってもらうためにされていることなどを聞かせていただきました。議場や市長室にも入らせていただき、自分たちの生活にも関係のある大切なことがここで話し合われていると学びました。

午後は商工会館で商店街の歴史や特徴を学んだあと、実際に商店街を歩き、観光客であふれるお店の様子を見学しました。

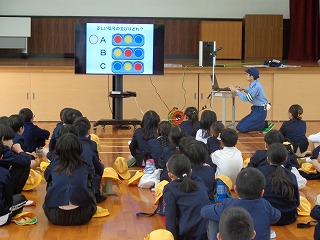

10月24日(金) 5、6年生を対象に人権教室がありました。

人権擁護委員の方などに来ていただき、インターネットの人権問題について授業をしてもらいました。

相手の顔が見えないからこそ、相手の気持ちを想像して発信することの大切さを、DVDやグループでの話し合いを通して考えました。これからインターネットを使うときに、このことを思い出せるといいですね。

10月28日に交通安全教室(自転車訓練)を実施し、篠山警察署の方や交通指導員の方に指導していただきました。信号や一時停止の遵守、右左・後方の安全確認、ヘルメットの着用などのルールとマナーを再確認することができました。

地域の方にお世話になって枝豆を収穫させていただきました。6月に種をまき、苗を植えた後、地域の方が無農薬で手間暇かけて育ててくださいました。とても立派な枝豆がたくさんついていて子どもたちも大喜び。夢中で収穫をしました。

学校に帰ってからはもぎたての枝豆をさっそく茹でて給食と一緒にいただきました。大きくて甘いふるさとの味覚を堪能しました。

朝食後、退館式を行い宮島へ向かいました。世界文化遺産で国宝の厳島神社を参拝し、歴史や文化を肌で感じることができました。その後、楽しみにしていた商店街での買い物では何を買おうかと悩みながら楽しい時間を過ごしました。